После революции

После революции вся деятельность Карельского братства и русских школ была прекращена. Карельское братство было запрещено. Все русские школы были закрыты, хоть и имелись прошения об их открытии, собранные летом 1917 года, их передали финским школам.

Laatokka №57 18.09.1917

Русские школы в Приграничной Карелии.

Происки Карельского братства и последовательность политики генерал-губернатора.

В газете неожиданно появилось сообщение о том, что по распоряжению греко-католического епископа в Суоярве, среди прочего, пройдут собрания для выяснения мнения населения о продолжении деятельности школ карельской общины. В связи с этим комитет по школьному вопросу в уезде Приграничной Карелии обратился в Сенат с запросом, но им ничего не было известно об этом вопросе, и им посоветовали обратиться к губернатору Выборгской губернии, а также сообщить об этом в Сенат. В губернском правительстве наконец выяснилось, что канцелярия генерал-губернатора, в ответ на ходатайство карельской общины, поданное председателем общины епископом Серафимом, обратилась к губернатору с просьбой назначить представителей на собрания, которые должны были состояться до 1 сентября в деревнях Мийнала и Орусъярве Салмского прихода, а также в церковном селе и Аннантехта Суоярвского прихода. Губернатор действительно 22 августа приказал соответствующим королевским чиновникам присутствовать на этих собраниях. Канцелярия генерал-губернатора написала губернатору, что накануне революции население принудительно закрыло школы Карельского братства, и что власти затем способствовали этому акту насилия, не открывая школы. Однако от имени населения поступило множество петиций в Главный совет Карельского братства с просьбой об открытии этих школ. В результате Карельское братство решило провести собрания, чтобы выяснить истинное настроение населения. Карельское братство также попросило представителя государства присутствовать на этих собраниях. Вышеупомянутые прошения были созданы таким образом, что весной учителя Карельского братства, по крайней мере в деревнях Леппяниеми и Моисеинваара в Суоярви, собирали имена для каких-то прошений и отправляли их председателю братства епископу Серафиму. Когда епископа Серафима спросили об этих прошениях, он однажды заявил, что не обратит на них никакого внимания. И он, напротив, стал развивать этот вопрос.

Много натворили Карельское братство и епископ Серафим, вспомним здесь времена закрытия упомянутых школ. Генерал-губернатор ещё весной внёс предложение в Сенат, а Сенат через свою гражданскую комиссию постановил закрыть упомянутые школы и конфисковать их имущество. Теперь же канцелярия генерал-губернатора занимается обратным делом – недопущением закрытия этих руссификарских школ, по причине происков Карельского братства.

Карельскому братству, с большим энтузиазмом принявшемуся продолжать свои старые интриги, помогает в этом ещё и то, что составленный Сенатом указ о закрытии русских школ до сих пор не утверждён. Этот указ, поддержанный и генерал-губернатором, в настоящее время находится на утверждении Временного правительства, которое запросило у министра народного просвещения заключение по этому вопросу.

Aika 1917 № 7

Местный автор письма пишет из Мантсинсаари:

«Есть ли еще место в нашей стране, которое подверглось бы такой работе по денационализации, как это место моего рождения (остров Манци) Священник Шмарин и известная учитель Бертта здесь яростно неистовствовали. Не проявил ни стыда ни в действиях, ни в словах, притесняя финские школы и всё финское. Даже на Рождество я не слышал ни слова о мире в церкви, а, напротив, низменные проявления ненависти и осуждения. Страстный священник Ш. проповедовал на Рождество о зверствах немцев на поле боя и повёл свою проповедь к самому откровенному осуждению финнов, мотивируя это тем, что у финнов та же религия, что и у немцев, что финские школы ведут своё начало из Германии и поэтому воспитывают здесь немцев! Тот, кто отправляет туда своих детей, воспитывает дикарей. Таково было содержание рождественской проповеди!

Тот же автор продолжает:

Но подобное не могло не вызвать недовольства у тех, кто хоть немного соображал, хотя многие, сами того не зная, принимали это за истину, исходящую из уст священника. Тот же священник постоянно осуждал финские школы как учреждения, противоречащие религии, и восхвалял русские школы как воспитатели религиозного духа, ссылаясь на то, что ученики русской школы ходят в церковь петь. Но ученики финской школы тоже так делали. Это было запрещено! Когда он попросил об этом, учитель подвергся жестоким насмешкам. — Церковь не проявила ни малейшего сочувствия к финским школам, ни в какой форме, одни лишь резкие оскорбления со всех сторон. Тем не менее, во время общих инспекций, где ученики финских и русских школ находились бок о бок, последние были безнадежно уступали в своих знаниях. То же самое говорили добросовестные дьяконы, работавшие в конфирмационных школах, опрашивая юношей и девушек из разных школ. Священник или дьякон часто вместе ходили из деревни в деревню и организовывали Выставки. Программы обычно начинались с церковной службы и заканчивались молитвой к царю. Царь был объектом большего внимания, чем Бог. В русских школах, когда пели гимн, всегда предлагалось повернуться к образу царя. Программы этих «выставок» состояли из показа картин и объяснений к ним, сначала на русском, затем на карельском. Для перевода обычно выбирали молодого человека, посещавшего русскую школу, и священник или дьякон должен был заранее произнести ему слова, поскольку переводчик иначе не мог выполнить свою работу, или, если священник или дьякон вообще не знал карельского, переводчик обычно считал нужным лгать слушателям о картинах, насколько это было возможно. Вскоре стало ясно, что необходимо подобную презентационную деятельность прекратить. — Судя по всему, церковь была тесно связана с денационализацией, и её руководство считало за честь всеми силами содействовать уничтожению финской национальности. Наиболее активные из них пользовались уважением в высших кругах и награждались золотыми медалями за «полезную деятельность».

Лаури Ханникайнен.

Karjalaisten sanomat 30.09.1918 no 13-18

«Карельское братство» запрещено в Финляндии.

В ходе состоявшегося заседания Сенат счёл целесообразным полностью запретить любую деятельность «Карельского братства» в стране в связи с его вредоносной деятельностью. Губернатор Выборгской провинции должен обеспечить прекращение деятельности «Братства» на территории страны. Все уездные магистраты и полицейские управления провинции уведомлены о данном письме.

Руссификаторские школы в Приграничной Карелии.

Использование недвижимого и движимого имущества.

В связи с опасением, что во время восстания обширное имущество русских школ в Пограничной Карелии может так или иначе попасть в руки иностранцев, Сенат в Ваасе в марте поручил члену Карельского школьного комитета, директору школы К. Мерикоски, конфисковать в пользу финляндского государства недвижимое и движимое имущество всех русских начальных школ в Пограничной Карелии, не принадлежащих частным лицам или объединениям, и представить церковно-просветительскому исполнительному комитету подробный отчет о принятых мерах, а также план использования этих школьных зданий и другого имущества. Этот отчет и план были представлены директором школы Мерикоски, и мы вкратце изложим их здесь, а также предложение школьного комитета.

Suomen heimo № 8 30.04.1938

Воспоминание о 25-летии

Среди радостных и воодушевляющих воспоминаний этой весны, посвященных двадцатилетию, мне хотелось бы включить одно чуть более старое, совершенно противоположное по содержанию, воспоминание, которое и сейчас вызывает негодование, когда случайно встречаешь эту тему в газетах того времени. Я имею в виду журнал «Карельские Известия», начавший свой печально известный путь в начале 1913 года, на десять лет раньше «Suomen Heimo». Этот случай также в каком-то смысле принадлежит к истории нашей периодической печати, ведь речь действительно шла о журнале, пусть и отпечатанном от руки, но всё же о журнале. — Но вернемся на 31 год назад. В 1907 году по инициативе русского монаха Киприана, командированного в Финляндии и подвизавшегося здесь несколько лет, в Вителе было основано братство, получившее красивое и выразительное название «Православное Карельское Братство Святого Великомученика и Победоносца Георгия». Для краткости его также называли «Братством Святого Георгия» и «Карельским Братством». Задачей этого братства было распространение и углубление православной веры среди православных карел, а также религиозное просвещение посредством открытия школ, издания литературы и газет, создания библиотек и т. д. Братство энергично взялось за дело. И каким оно было, когда оно началось? В действительности оно было основано именно для борьбы с финским влиянием, якобы проникающим с Запада, и с мнимой лютеранской опасностью, за что получило высочайшее духовное и светское благословение на свою деятельность. Результаты не заставили себя ждать. Русские начальные школы стали появляться в Приграничной Карелии как грибы после дождя, братство редактировало и издавало брошюры на карельском, финском и русском языках (евангельские переводы, литургии, таинства, пропагандистские листовки) и распространяли их по всей Карелии. В Аунусе (рус. Олонец) действовал филиал, такой же в России. — Но это уже история самого братства. Не будем на ней останавливаться, поскольку в ближайшие годы ожидается публикация двух историй русификации Приграничной Карелии. Следует, однако, отметить, что лишь сравнительно небольшая часть финского православного духовенства принимала активное участие в работе киприановского братства.

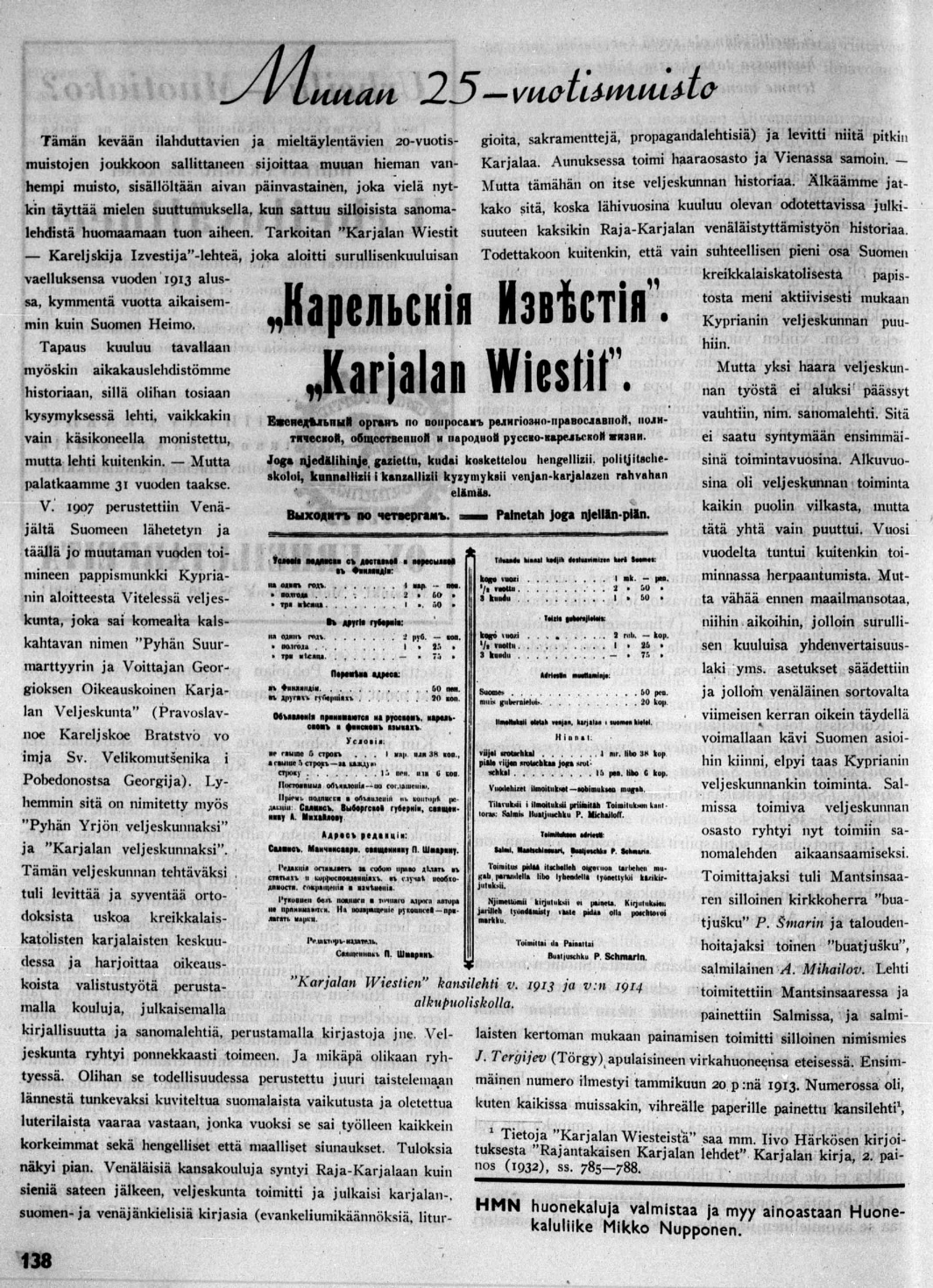

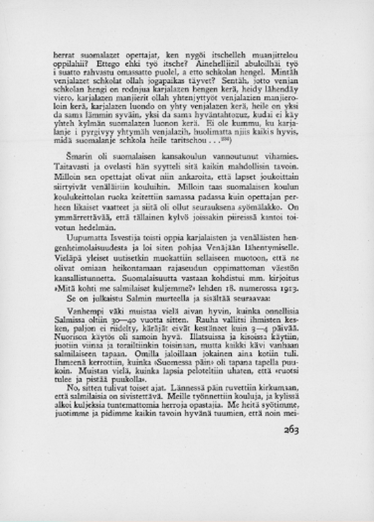

Но одно направление деятельности братства поначалу не сложилось, а именно, издание газеты. В первые годы существования она не была создана. В первые годы братство процветало во всех отношениях, но одного ему не хватало. Однако год за годом ощущалось некоторое затишье. Однако незадолго до Первой мировой войны, когда был принят печально известный Закон о равенстве и другие нормативные акты, и когда русская тирания в последний раз полностью взяла под свой контроль дела Финляндии, деятельность братства Киприана также оживилась. Отделение братства, действовавшее на Сайпане, теперь предприняло шаги по созданию газеты. Редактором был тогдашний викарий Мантсинсаари, «батюшка» П. Шмарин, а управляющим финансами – другой «батюшка», салмиец А. Михайлов. Газета редактировалась на острове Мантсинсаари и печаталась в Салми. По словам жителей Салми, печатью занимался тогдашний секретарь Я. Тергиев (Törgy) с помощником в приёмной своего кабинета. Первый номер вышел 20 января 1913 года. Как и все остальные, он имел титульный лист, напечатанный на зелёной бумаге.

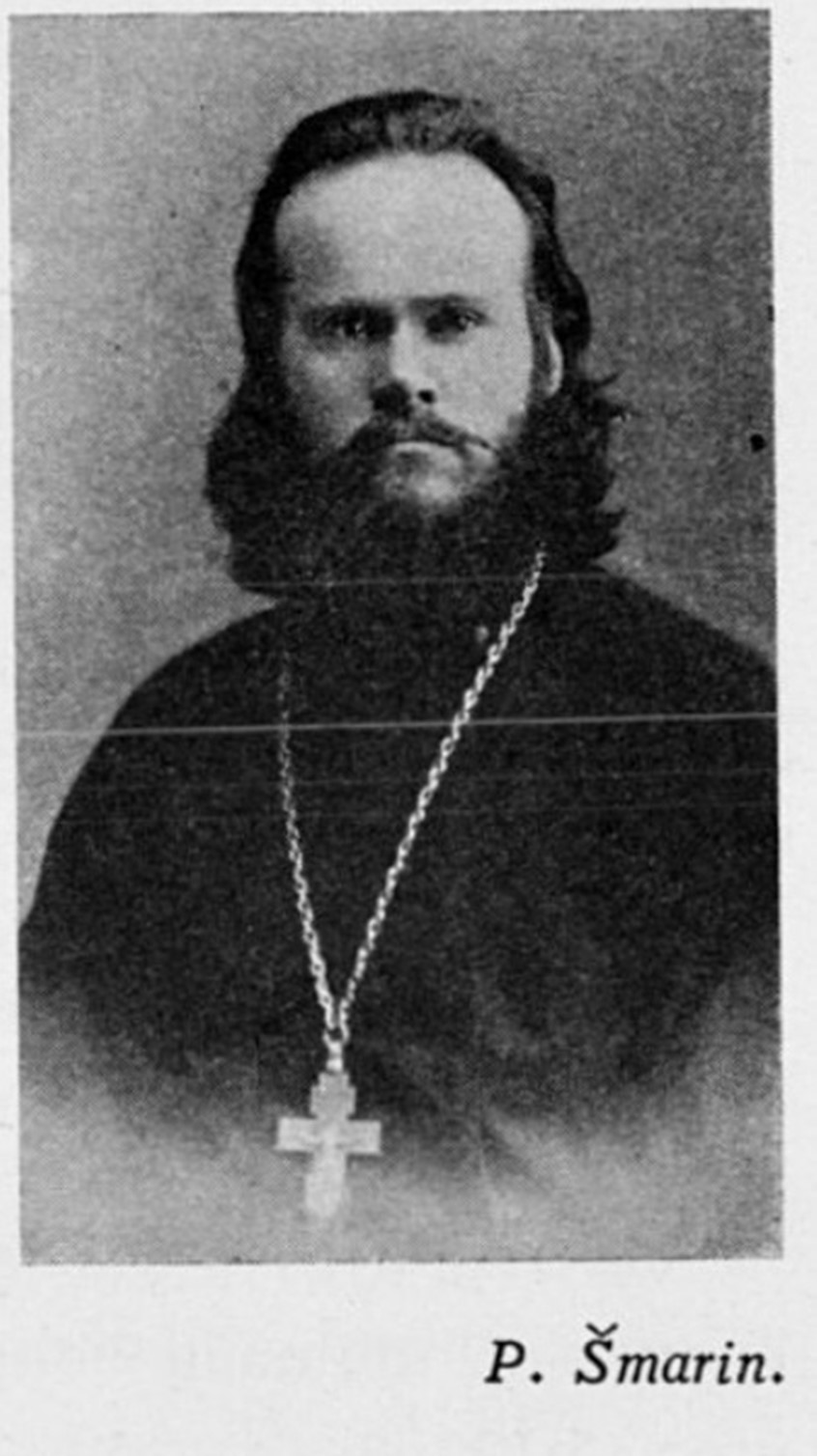

В нём говорилось, что журнал будет выходить раз в неделю, по четвергам, и «затрагивать духовные, политические, муниципальные и национальные вопросы в жизни русско-карельского народа». Первый номер состоял из 17 страниц, 9 из которых были на русском языке, а 8 – на карельском: примерно одинаковое количество номеров и статей было опубликовано на обоих языках. Все номера, которые мы видели, имели одинаковую обложку (см. фотографию первой страницы газеты «Карельские Известия», опубликованной здесь!); на последней странице было объявление о подписке на «Финляндскую газету». Духовные сочинения составляют часть содержания наших номеров, но основной отпечаток журнала создают деятельность учителей, окончивших Сортавальскую духовную семинарию, статьи, предназначенные для журнала «Laatokka», и просветительская работа в Приграничной Карелии и в других религиозных общинах в целом. Известно, что именно круги, стоящие за «Карельских Известий», способствовали, в частности, закрытию «Laatokka». Во многих статьях подчёркивается принадлежность Карелии к России, и даже история карел приводится в качестве доказательства этого. В то время в журнале появлялись и статьи на финском языке, но на первом плане был русский язык, а затем салмийский диалект.

Но судьба и финское государство были весьма милостивы к тем, кто когда-то редактировал и издавал описываемый мной журнал. Сам Киприан умер вице-епископом Финляндии в июне 1914 года, в самый разгар событий, так и не увидев, как сеяли его семена. Первый редактор, «батюшка» П. Шмарин, бежал в Россию после начала революции, и с тех пор о нём ничего не известно. Второй редактор, пастор Н. Варфоломеев, был немедленно вознаграждён за свой увлечённый труд постоянным священническим саном; в настоящее время он служит ректором греко-католической семинарии в Сортавале и, таким образом, руководит подготовкой священников для национализированной греко-католической церкви. «Директор типографии» во времена Салми, бывший писарь Я. Тергиев, долгие годы, возможно, целое десятилетие, после обретения нашей страной независимости был финансовым управляющим Салмийской пограничной стражи.

Независимая Финляндия многострадальна, её мало волнует прошлое. Давайте и мы не будем этого делать.

К— а Л— е.

Taistelua Karjalasta : piirteitä venäläistämistyöstä Raja-Karjalassa tsaarinvallan aikoina K. Merikoski.

Битва за Карелию: Особенности русификации в Пограничной Карелии в царское время К. Мерикоски (это он распределял имущество школ Карельского Братства)

-

КАРЕЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ.

С 1897 года братство отцов Сергия и Германа издавало религиозно-нравственный журнал «Утренняя Заря» под редакцией преподобного Сергия Окулова. Этот ежемесячный журнал постепенно стал прочным связующим звеном между всеми христианами-католиками Приграничной Карелии. Архиепископ Николай поначалу чувствовал

Он питал глубокую неприязнь к руководству Утренней Зари и старался оказывать решающее влияние на содержание журнала. Его указания Окулову были весьма краткими: «Не пишите ничего своего, а только финские переводы с русского языка. Когда пишете своё, вы отвечаете за содержание своих произведений, но что касается переводов, то вы не должны отвечать ни за что, кроме их соответствия оригиналу».

При архиепископе Сергии недовольство церковного руководства Утренней Зари продолжалось. На собрании священников в Валааме было выдвинуто требование о переводе журнала на русский и финский языки. Окулов отказался продолжать редактирование журнала, если он станет двуязычным. «Мы обязательно найдём редакторов», – заверил архиепископ Сергий, горячо поддержав предложение, которое, кстати, наверняка исходило от него. Однако найти нового редактора оказалось не так просто, как предполагал настоятель церкви. Викарий прихода Турку К. Скородумов, которого первым допросили, отказался, предварительно посоветовавшись с Окуловым. И хотя Утренней Зари, устав от постоянной суеты Окулова, в начале 1908 года прекратил выпуск журнала, из двуязычного издания ничего не вышло. Священник Хельсинкского прихода Иров некоторое время редактировал духовный журнал, который издавался в основном на русском языке и лишь несколько выпусков на финском, но его предприятие вскоре прекратило свое существование из-за отсутствия поддержки. 253 )

В начале 1913 года русификаторы Салми начали издавать собственный носитель голоса – «Карельские известия». Редактором газеты был викарий Мантсинсаари П. Шмарин, а управляющим и «печатником» – священник Салми Архип Михайлов. Согласно собственному заявлению, газета была «еженедельной газетой, освещающей духовные, политические, городские и национальные вопросы в жизни карельского народа России». «Известия» публиковались на двух, а то и трёх языках. Одна и та же статья печаталась сначала на русском, а рядом с ней – на карельском. Карельский язык «Известия» в основном соответствовал салмийскому диалекту. Иногда статьи печатались и на финском языке. Издание имело размер канцелярского листа, 6–10 страниц, было напечатано и размножено машинописным способом.

Позднее стали выходить два-три номера одновременно с интервалом в три недели. Однако объём страниц в это время не увеличивался.

Шмарин был одним из самых ревностных русских священников в Карелии, поэтому вполне понятно, что именно ему поручили редактировать «Карельские известия». Объявление о подписке на «Известия» наглядно демонстрирует беспощадность русских. Стоимость подписки в Финляндии составляла 4 финских марки в год, но в «toizis gubernjielois» (в других губерниях) – 2 рубля. Так Финляндия без лишних слов стала русской губернией. И на той же странице газета называет жителей приходов Салми, Суйстамо и других «русскими карелами».

Примечательно, что использование финского языка по возможности избегалось. По объяснению Киприано, карельский и финский языки — это совершенно разные языки, в то время как русский язык, напротив, тесно связан с карельским.

В своей программной статье «Благослови господи» («Да благословит вас Господь») «Известия» представлялись читателям, выражали радость по поводу появления у карельского народа собственной газеты и обещали «изгнать хитрых волков в овечьей шкуре». Газета объясняла, что хочет спасти карельский народ от пропасти, в которую его завели «иностранные опекуны и доносчики». Легко понять, что под «пропастью» подразумевалась финскость.

Уже во втором номере газета «Известия» с грустью сообщила о «большой утрате». Священник Свято-Николаевской церкви в Салми А. Михайлов был переведён в Суйстамский приход по распоряжению архиепископа. «Редакция «Вестника» лишилась его доброго и деятельного помощника. В его доме находилась типография газеты, обеспечивавшая ему и его семье счастливую и благополучную жизнь». Иерея Архипа на посту печатника «Вестника» сменил писарь Салминского уезда Я. Тергиев.

С начала 1915 года «Карельские известия» перешли под непосредственное попечение Карельского братства. На эти цели от Совета министров России была получена годовая субсидия в размере 5120 марок. Местом издания был выбран Выборг. Журнал выходил два раза в месяц. Редактором был назначен законоучитель Выборгской учительской семинарии Н. Варфоломеев. 9 января 1915 года на заседании Совета братства было представлено синодальное постановление, согласно которому Совету предоставлялось право издавать «Карельские известия» как «епархиальное издание». С этого момента журнал можно было считать официальным рупором архиепископа и Духовной консистории.

Число подписчиков «Известий» было невелико, распространялось всего несколько сотен экземпляров журнала. Генерал-губернатор Зейн поддерживал издание как мог. В начале 1915 года он написал братии, чтобы сообщить, что журнал будет выписываться во всех русских школах Карелии. Русские священники с энтузиазмом распространяли его.

В 1916 году «Известия» выходили три раза в месяц, 37 номеров. После революции издание прекратилось в середине года.

Образец стиля письма Карельского информационного агентства о финских и российских школах:

. . . Один из авторов «Luadogan» пишет, что русским учителям должны дарить подарки дети в школах…

Скажите, господа финские учителя, кто вы такие, чтобы учить своих учеников? Неужели это ваша работа? Не материал, с которым работаете, не хорош, а нет школьного духа. Как русские школы могут быть настолько совершенными? Поэтому, чтобы дух русской школы был сутью родного карельского духа, подойди ближе, чужестранец, карельский народ един с русским народом, карельская природа едина с русской, они едины с одним и тем же тёплым сердцем, одной и той же доброй волей, но несовместимы с холодной финской природой. Нет той глыбы, что объединяет карелов и русских, несмотря на все их хорошие качества, в финской школе… 234 )

Шмарин был заклятым врагом финской начальной школы. Он умело и хитро обвинял её во всех возможных проявлениях. В том что учителя были настолько суровы, что дети толпами переводились в русские школы. В том что еда в финской школьной столовой варилась в том же котле, что и грязное бельё семьи учительницы, что привело к голодовке. Понятно, что такой посев в определённых кругах принёс желаемые плоды.

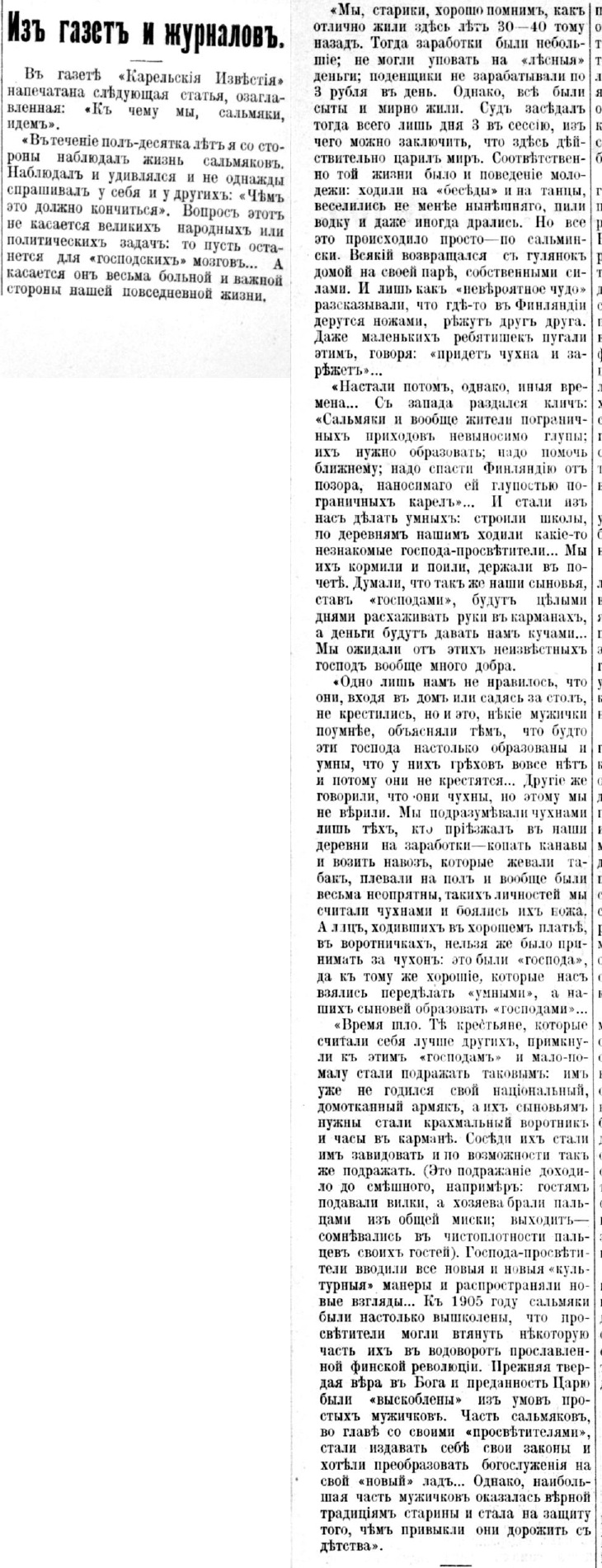

«Известия» неустанно повторяли учение о духовном родстве карел и русских, создавая тем самым основу для сближения с Россией. Даже общие новости редактировались таким образом, чтобы ослабить национальное чувство необразованного населения пограничья. В частности, статья «Куда мы из Сальмиса идём?» в 18-м номере журнала за 1913 год была направлена против финскости.

Он опубликован на диалекте салми и содержит следующее:

Но у нас есть оригинал статьи на русском! Можно проверить, насколько этот автор переиначит статью в свою пользу. Вариант статьи от Мерикоски курсивом, разница красным

Старики ещё хорошо помнят, как счастливы были люди в Салми 30-40 лет назад. В Салми царил мир, почти не было драк, суды длились всего 3-4 дня. Молодёжь тоже вела себя хорошо. Люди ходили на вечеринки и соревнования, пили алкоголь, а иногда даже дрались, но всё происходило по-старому, по-салмийски. Все всегда возвращались домой на своих двоих. Удивительно было слышать, как «в Финляндии» принято драться на ножах. Я до сих пор помню, как пугали детей, угрожая, что «придут шведы и зарежут тебя ножом».

Ну, потом настали другие времена. На Западе начали кричать, что жителей Салми нужно обучать. Нам навязывали школы, и по деревням бродили неизвестные учителя. Мы их кормили, поили и всячески заботились об их здоровье, думая, что и у нас будет так же.

Наши сыновья, когда вырастут господами, будут ходить по улицам летом, засунув руки в карманы, и приносить нам кучу денег. Нас просто возмущало, что эти незнакомцы не крестились, приступая к еде. Некоторые, более сообразительные, объясняли это тем, что они шведы, а шведы не крестятся.

Прошло время. Многие крестьяне подружились с этими господами и постепенно сами стали господами. Серое пальто больше не подходило им в качестве одежды, и их сыновьям приходилось носить каски и часы в карманах. Другие, конечно же, не хотели быть ниже других и стали подражать последователям этих господ. Господские наставники несли народу новые учения и обычаи.

В 1905 году жители Салми были уже настолько образованы, что некоторые из них были вовлечены в вихрь революции. Прежнее непоколебимое доверие к царю постепенно затихло.

Но, к счастью, не всё население Салми было на стороне финских господ. Ненависть, которую они годами разжигали против русских, русской веры и обычаев, в конце концов обернулась против них. В дни всеобщей забастовки в других частях Финляндии всё, что хоть немного имело русский оттенок, было втоптано в грязь, преданные царю чиновники подверглись поруганию и были изгнаны из города. В губернском правлении бывшей столицы страны портрет царя был сорван со стены, ему выкололи глаза, и портрет с большой толпой был понесён в ту же реку, где ранее крестили финских язычников. Вместо трёхцветного флага империи на крышу Финляндского Сената был водружён коричневый флаг со львом. Но в Салми в те же дни российский трёхцветный флаг был поднят ещё выше. Подпевалы из Салми ещё крепче сжимали в руках священный символ своего православия – крест, которого они хотели у них отнять. В конце концов, всё обернулось так, что «господинам-проводникам» пришлось срочно покинуть Салми. Им было велено возвращаться туда, откуда они прибыли, в Швецию.

Оригинал статьи перепечатанный в Финляндской газете №109_15.06.1913

«Вътеченіе полъ-десятка лѣть я со стороны наблюдалъ жизнь сальмяковъ. Наблюдалъ и удивлялся и не однажды спрашиваль у себя и у другихъ: «Чѣмъ это должно кончиться». Вопросъ этотъ не касается великихъ народныхъ или политическихъ задачъ: то пусть останется для «господскихъ» мозговъ… А касается онъ весьма больной и важной стороны нашей повседневной жизни,

«Мы, старики, хорошо помнимъ, какъ отлично жили здѣсь лѣть 30-40 тому назадъ. Тогда заработки были небольшіе; не могли уповать на «лѣсныя» деньги; поденщики не зарабатывали по 3 рубля въ день. Однако, всѣ были сыты и мирно жили. Судъ засѣдалъ тогда всего лишь дня 3 въ сессію, изъ чего можно заключить, что здѣсь дѣйствительно царилъ миръ. Соотвѣтственно той жизни было и поведеніе молодежи: ходили на «бесѣды» и на танцы, веселились не менѣе нынѣшняго, пили водку и даже иногда дрались. Но все это происходило просто по сальмински. Всякій возвращался съ гулянокъ домой на своей парѣ, собственными силами. И лишь какъ «невѣроятное чудо» разсказывали, что гдѣ-то въ Финляндіи дерутся ножами, рѣжуть другъ друга. Даже маленькихъ ребятишекъ пугали этимъ, говоря: «придетъ чухна и зарѣжеть»….

«Настали потомъ, однако, иныя времена… Съ запада раздался кличь: «Сальмяки и вообще жители пограничныхъ приходовъ невыносимо глупы; ихъ нужно образовать; надо помочь ближнему; надо спасти Финляндію отъ позора, наносимаго ей глупостью по- граничныхъ карель»… И стали изъ насъ дѣлать умныхъ: строили школы, по деревнямъ нашимъ ходили какіе-то незнакомые господа-просвѣтители… Мы ихъ кормили и поили, держали въ почетѣ. Думали, что такъ же наши сыновья, ставь «господами», будуть цѣлыми днями расхаживать руки въ карманахъ, а деньги будуть давать намъ кучами… Мы ожидали отъ этихъ неизвѣстныхъ господъ вообще много добра.

«Одно лишь намъ не нравилось, что они, входя въ домъ или садясь за столъ, не крестились, но и это, нѣкіе мужички поумнѣе, объясняли тѣмъ, что будто эти господа настолько образованы и умны, что у нихъ грѣховъ вовсе нѣтъ и потому они не крестятся… Другіе же говорили, что они чухны, но этому мы не вѣрили. Мы подразумѣвали чухнами лишь тѣхъ, кто пріѣзжалъ въ наши деревни на заработки — копать канавы и возить навозъ, которые жевали та- бакъ, плевали на полъ и вообще были весьма неопрятны, такихъ личностей мы считали чухнами и боялись ихъ ножа, А лицъ, ходившихъ въ хорошемъ платьѣ, въ воротничкахъ, нельзя же было принимать за чухонъ: это были «господа», да къ тому же хорошіе, которые насъ взялись передѣлать «умными», а нашихъ сыновей образовать «господами»…

«Время шло. Тѣ крестьяне, которые считали себя лучше другихъ, примкнули къ этимъ «господамъ» и мало-помалу стали подражать таковымъ: имъ уже не годился свой національный, домотканный армякъ, а ихъ сыновьямъ нужны стали крахмальный воротникъ и часы въ карманѣ. Сосѣди ихъ стали имъ завидовать и по возможности такъ же подражать. (Это подражаніе доходило до смѣшного, напримѣръ: гостямъ подавали вилки, а хозяева брали пальцами изъ общей миски; выходитъ- сомнѣвались въ чистоплотности пальцевъ своихъ гостей). Господа-просвѣтители вводили все новыя и новыя «культурныя» манеры и распространяли новые взгляды…

Къ 1905 году сальмяки были настолько вышколены, что просвѣтители могли втянуть нѣкоторую часть ихъ въ водоворотъ прославленной финской революцій. Прежняя твердая вѣра въ Бога и преданность Царю были «выскоблены» изъ умовъ простыхъ мужичковъ. Часть сальмяковъ, во главѣ со своими «просвѣтителями», стали издавать себѣ свои законы и хотѣли преобразовать богослуженія на свой «новый» ладъ… Однако, наибольшая часть мужичковъ оказалась вѣрной традиціямъ старины и стала на защиту того, чѣмъ привыкли они дорожить съ дѣтства».